Difficile de rater l’information. La France est le premier pays au monde à avoir inscrit l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Retour sur un combat universel pour une première mondiale.

L’arrêt « Roe vs Wade » , l’élément déclencheur

Pour comprendre la constitutionnalisation de l’IVG en France, il faut revenir aux Etats-Unis et à la mise en place du célèbre arrêt « Roe vs Wade ». A l’origine de cet arrêt, il y a une Américaine nommée « Jane Roe », un pseudonyme destiné à protéger l’identité de la plaignante à l’origine de l’arrêt Norma McCorvey. Habitant au Texas dans les années 70, cette jeune américaine de 22 ans aimerait avorter, mais ne peut pas le faire. Elle est alors mise en relation avec deux avocates qui entendent remettre en cause la législation sur l’avortement au Texas. Elles introduisent ainsi une procédure juridique contre Henry Wade, le procureur du district de Dallas. Le 22 janvier 1973, les neufs juges en robe noire de la Cour suprême donnent raison à Norma, arguant que « le droit au respect de la vie privée, présent dans le 14° amendement de la Constitution est suffisamment vaste pour s’appliquer à la décision d’une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. »

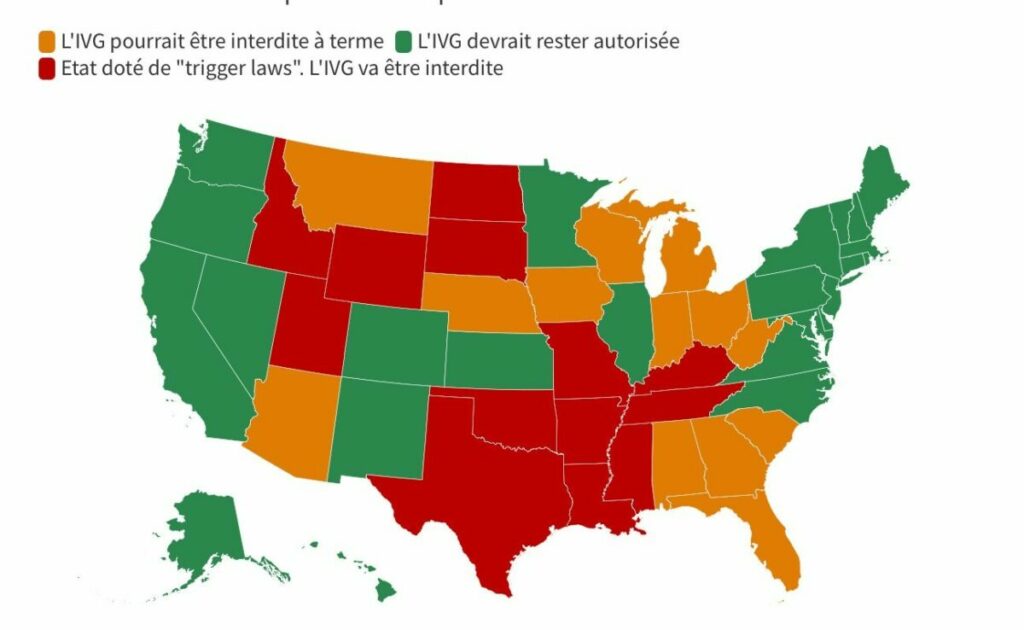

Le 24 juin 2022, la Cour suprême des Etats-Unis annule cet arrêt. La panique gagne alors le pays. Chaque Etat a désormais compétence pour interdire ou pour autoriser l’avortement. Sans attendre, une dizaine d’entre eux, principalement dans le sud du pays, interdisent l’avortement et ferment des cliniques. En réaction, d’autres Etats comme la Californie, l’Etat de New York ou encore Washington étendent l’accès à l’IVG. Un retour en arrière dramatique qui diffuse un climat de colère dans les Etats-Unis et partout dans le monde.

« Droit » ou « liberté » : quelle différence ?

C’est en rendant hommage, il y a un an, à Gisèle Halimi que le président Emmanuel Macron annonce vouloir présenter un « projet de loi » visant à inscrire l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Un an plus tard, le monde entier salue l’action de la France.

Cependant, il subsiste un changement de formulation dans le texte qui soulève quelques problématiques. Dans sa version initiale, le texte garantissait le « droit » de recourir à l’IVG. Aujourd’hui, la formulation retenue est la suivante : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Un changement qui se trouve être un compromis politique dont le but est de satisfaire tous les camps.

Mathilde Philip-Gay, professeure de droit à l’Université Jean Moulin de Lyon, explique au micro de France Inter que « juridiquement, on n’est pas vraiment dans la même situation ». Elle précise ainsi que « le droit à l’IVG, c’est la garantie que si une personne le souhaite ou si c’est nécessaire, elle pourra procéder à une IVG. La liberté est garantie par la loi, alors que le droit doit être garanti en lui-même ». Le législateur peut ainsi restreindre le nombre de semaines ou restreindre les conditions d’accès à l’IVG pour les mineurs notamment, sans pour autant enfreindre la loi. Un compromis qui convient aux associations féministes, qu’elles estiment être le « seul chemin possible vers un vote ».

La cérémonie de scellement ouverte au public

Elle s’est tenue sur la place Vendôme à Paris. La cérémonie de scellement est un rite qui trouve ses fondements dans les pratiques monarchiques médiévales. Inscrire son sceau sur une loi était un moyen pour le roi de rappeler le pouvoir de l’Etat sur la société. Des siècles plus tard, la cérémonie est ouverte au public pour la première fois en cette Journée internationale pour les droits des femmes. Une volonté du président qui souhaitait « une cérémonie populaire » afin de marquer « l’aboutissement de ce combat collectif ».

Si la cérémonie marque un tournant pour la France, elle annonce les prémices d’un combat qui ira au-delà de notre pays. Le président a indiqué vouloir faire inscrire l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe où les forces réactionnaires s’en prennent d’abord et toujours aux droits des femmes avant de s’attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés ».